販促物の注文をWeb化するメリットと成功事例

販促物や備品などの社内受発注業務で、注文者にあたる営業や事務担当者の注文作業負担軽減に効果的な方法をご紹介します。エクセルシートを添付したメール、FAX、電話などの方法は、さまざまなリスクや非効率な作業が発生します。販促物の注文は社内業務という特性上、不便さを感じても対策は後回しになりがちですが、周辺業務と抱き合わせて考えることで、広範囲の業務効率化を生み出せる業務でもあります。実際の事例を交えてご説明いたします。

目次[非表示]

販促物の注文業務の不便さは影の課題

販促物や備品などの社内受発注業務は、事業を推進するために必要不可欠な業務です。その起点となる「注文」を行う注文者は、営業部門のメンバーや支店の事務担当者など、別業務をメインに従事している人が兼任しているのが主流です。

一見すると、「注文を行う」という単純な作業だと思われますが、多くのラインアップから対象物を選んだり、手元に資料がない状況下の外出先から事務メンバーへ注文をお願いしたりなど、小さなミスが発生しそうな場面が多く想定されます。小さなミスは、後の受注処理や再確認作業など、業務の滞留につながる可能性が高く、ミスの発見ができずに発送された場合、大きな機会損失につながるケースも否めません。

注文者は、「面倒」と感じていても、業務ボリューム的に占める割合も少ないため、問題提起をするまでに至らず影の課題として放置されているのが各社の実情です。

販促物注文業務の課題は「アナログ」と「リードタイム」

販促物などの社内受発注業務の注文者が抱く悩みとして、代表的な以下3点を説明します。

- 電話、メール、FAXでの注文。

- 専用注文書(専用エクセルシート)での注文。

- 配送スケジュール。

電話、メール、FAXでの注文

注文方法が、電話、メール、FAXの場合、

- 注文を行う行為。

- 受注担当者とのコミュニケーション。

の2点で問題が生じます。

注文を行う場面では、多くの品番や類似商品の中から目的のモノを探し、正確に発注を行わないといけません。先述した注文方法において、「注文を正しく伝える」という部分でミスが発生しやすく、注文担当者の負荷は大きなものになっています。

また、営業担当者が外出先から注文をする場合、販促物の詳細が分からないまま、受注担当者へ何とか伝えようとする場面も多くあります。イメージが食い違ってしまい伝達ミスが発生すると、確認作業が多発して工数が積み上がっていきます。

その他にも、規定期日までに注文をしないと翌週扱いになってしまう、事務所にある販促物のカタログや現物を確認しないと注文ができないなど、場所や時間に関する悩みも多く聞かれる項目です。

電話、メール、FAXでの注文は、発注までの準備や注文をすること自体にリスクが多く、注文者・受注担当者間のやり取りが増加することが主な課題です。そして、メールやFAXの注文では、次項の専用注文書の課題も同時に発生している場合もあります。

「FAX受注をやめたいけど、何から手をつければいいか分からない…」そんなお悩みをお持ちの方はこちら!

FAXを用いた注文・受注をやめたい…。よくある課題やFAXに代わる方法を解説

専用注文書(専用エクセルシート)での注文

販促物の社内受発注の「専用注文書」を導入している企業は多いです。大体が受注担当者側からの要請で注文者が活用している場合が多く、FAX送信用用紙やエクセルシートなどが代表的です。

専用注文書では、「最新版・旧版問題」が発生しがちです。販促物の廃番やリニューアルなどに伴い、専用注文書の改訂が行われた後に注文者へ共有をされますが、実際に使用される注文書は旧版のままというケースが多発しています。どれが最新版なのかが不明になる場合もあり、確認作業発生の引き金になっています。

また、エクセルシートの専用注文書の場合、先述した問題に加えてメール送信やデータ保存などのリスクも追加されます。入力した注文データの保存ミス、メールに添付するファイルを間違える、送信漏れや添付落ちなどで受注処理がされないなどが実際に起きたトラブルの例です。

専用注文書は、品番や商品名の記載ミスを無くすメリットはありますが、用紙の管理面や送受信に伴う運用で課題が発生します。

配送スケジュール

注文者は、注文したモノが1日でも早く手元に届いて欲しいと思っています。しかし、その企業の運用や注文のタイミングによって、配送スケジュールに大きな悪影響が発生している場合もあります。

注文商品の在庫切れで、代替品や入荷予定確認のやり取りを行ううちに数日経過している、受注担当者から発送予定日の連絡が来ないため、お客さまに予定を伝えることができないなど、「知りたい情報が入手困難」という部分に不満の声が挙がり、得たい情報を得るためにはコミュニケーションが必要になるので、工数が増すという悪循環が発生しています。

配送の効率化を通じて顧客満足度を高めたい方は、こちらもご覧ください。

配送リードタイムを短縮するには? 具体的な方法やメリットを解説

「Web注文」は注文者の多くの課題を解決する

先述した課題を解決する一つの手段として、「Web注文の導入」があります。エクセルで専用注文書を制作するなどの工夫も大切ですが、アナログ手法頼りでは限界があります。そこで、新たな方法として、Web注文の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

Web注文とは、大手通信販売サイトと同じような仕組みでインターネットを介して注文を行うことを意味します。Web注文を導入するためには、注文の受け皿となる受注側にも新たな仕組みの導入が必要になりますが、今回は、注文者が使用する仕組みをメインに説明をしていきます。

注釈:TS-BASE 受発注の注文サイトイメージ。通信販売サイトのような仕組みで直感的に操作ができます。

現在、通信販売が普及し、飲食店ではタブレットで注文をするのが一般化してきています。これと同じような仕組みで、Web上で販促物や備品の注文ができるようになれば、煩雑だった記入や入力作業がほぼ削減されます。

実際にWeb注文を導入した企業では、電話・メール・FAXの注文から派生する問い合わせの多くが削減されました。そして、注文者は簡単な操作で注文ができるため、利便性が上がったという声が挙がっています。

Webを介して注文をすると注文情報がデータ化されるので、一気通貫でデータ活用ができるようになります。基幹システムや在庫管理を行う倉庫との連携をすることで、注文者へ配送情報を共有したり、在庫する商品数量をリアルタイムで提示したりなど、注文者にとって必要な情報をシステムを通して届けることが可能になります。

システム化は業務効率だけじゃない!コスト削減を同時に実現できます!

受注コストを削減するポイントとシステム導入によるコスト削減事例

TS-BASE 受発注を活用した注文者の利便性向上成功例

TS-BASE 受発注には、「注文サイト」というWeb注文の仕組みがあります。大手通信販売サイトと同様の操作で注文が可能で、同サイト上で注文履歴・発送予定日・注文商品の現在のステータス(発送有無)など、各種確認を自由なタイミングで行うことができます。

販促物や備品の社内注文業務に「TS-BASE 受発注」を導入し、注文業務の工程削減と利便性向上に成功した事例をご紹介いたします。

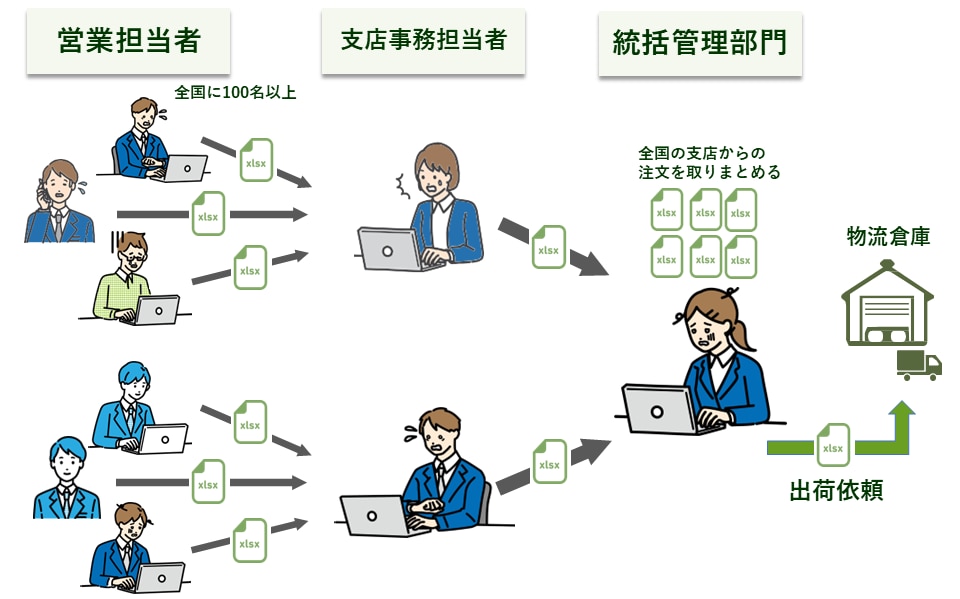

◆社内受発注業務にWeb注文を導入した企業(A社)の例です。

- 注文者:A社営業部門担当者。

- 受注担当者:A社支店事務担当者、統括管理部門担当者。

A社は、全国に支店がある大手企業です。各支店に所属する100名以上の営業部門メンバーが、お客さまのサポートを日々行っています。同社では、営業活動に必要な販促物の注文は、➀営業担当者②支店事務担当者③統括管理部門担当者の順に注文情報を伝達し、各担当者専用のエクセル注文書を使用した運用で行われてきました。

システム導入前の課題や悩み

- 専用エクセル注文書の入力や取りまとめ作業が面倒で煩雑。

- 営業担当者は、事務所で販促物情報の確認をしながら作業をする必要があった。

- 注文の取りまとめ作業があるため、販促物の注文は週2回という規定があった。

- 販促物がいつ手元に到着するのかが分からない。

- 関係各所の業務負担を減らしたい。

- 配送リードタイムの短縮。

システム導入後の変化

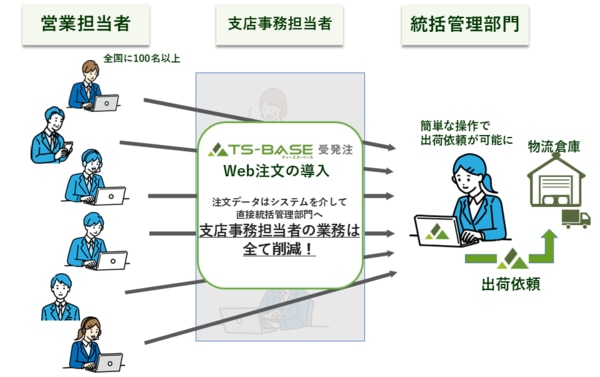

- Web注文の導入で、全てのエクセル作業は廃止になり、入力作業が削減された。

- 営業担当者は、時間や場所を問わず、いつでも販促物の注文ができるようになった。

- 注文後の処理状況や、配送予定日が注文サイト上で確認できるようになった。

- 注文者および統括管理部門の利便性が向上し、支店事務担当者の工程は削減された。

- 1週間強必要だった配送リードタイムが、最短中2日で手元に届くようになった。

TS-BASE 受発注の注文サイトを使用した「Web注文」を導入した同社では、営業担当者の注文作業が簡素化され、エクセル注文書への面倒な入力作業は廃止されました。

注文サイト上では、販促物の写真や詳細情報が確認しながら、簡単な操作で注文をすることができます。以前は、週2回の期日に合わせ、わざわざ事務所に戻って作業時間を確保していた注文作業は、好きな時に好きな場所でできるようになりました。

営業担当者が注文を行うと注文内容はデータ化され、システムを通して統括管理部門担当者へ共有されるため、支店事務担当者が行っていた専用エクセル注文書の取りまとめ作業は不要になり、全て廃止になりました。

統括管理部門担当者も、全国の支店からメールで受信していた専用エクセル注文書の取りまとめや、出荷依頼エクセルシート作成に時間を割いていました。TS-BASE 受発注の管理システムの導入後は、自動共有される注文データは数クリックで取りまとめでき、出荷依頼書もシステム内で自動作成できるため、出荷依頼がスムーズに行えるようになりました。

同時に、出荷予定日の通知もシステム内で行われるようになったため、営業担当者はお客さまへ販促物を届ける目途が立ちやすく、営業活動に好影響を与える変化が生じています。

本記事では、「注文」という部分の利便性向上にフォーカスを当てていましたが、同社では物流業務も社内リソースで行っているため、注文・受注・物流の全工程で業務削減効果が生まれています。物流倉庫にある販促物の在庫管理をシステム化することで、在庫の最適化を達成し、注文サイトとの在庫数の共有で注文の最適化も実現しています。

注文部分の業務改善だけではなく、受注管理、物流、在庫管理をトータルで一元管理化できるという部分は、TS-BASE 受発注のユニークな特徴です。もし、興味があるのであれば、以下の記事を参考にしてみてください。

▽詳しい事例記事はこちら

▽「販促物の受注管理、物流、在庫管理の一元管理」参考記事