販促物の受発注業務の問い合わせ対応を削減する方法

社内受発注業務の課題として「問い合わせ対応」があります。社内備品や販促物の注文対応を行う部門では、在庫数、納期についての問い合わせ対応に時間がとられ、受注作業や配送依頼など、他業務へ悪影響が出ている場合があります。一つの問い合わせは、複数回のやり取りが発生するため工数が積み上がってしまい、改善を望む企業は多いです。これらの課題に対し、TS-BASE 受発注を活用した注文者と発送に関する問い合わせ削減について解説をします。一つの方法として参考にしてみてください。

目次[非表示]

社内受発注業務の問い合わせ対応への課題

社内受発注業務とは、同企業内で行う「注文をする・注文を受け付ける・配送手配をする」などの一連の流れを意味し、主に備品や販促物などのモノが対象物になっています。社内とはいえ、企業によって「支店数が数百規模」「製品サンプルが数百種類ある」など、さまざまな事情から、業務に従事する担当者の負荷が大きくなっている企業も珍しくありません。

特に、受発注担当者は、他業務との兼任の場合も多く、多忙な日々を送っています。同業務を担当する人達から、「業務の何に対して悩んでいるのか」という質問をすると、いくつかの共通点がありました。その中の一つが「問い合わせへの対応業務」でした。

社内受発注業務における2つの問い合わせ対応

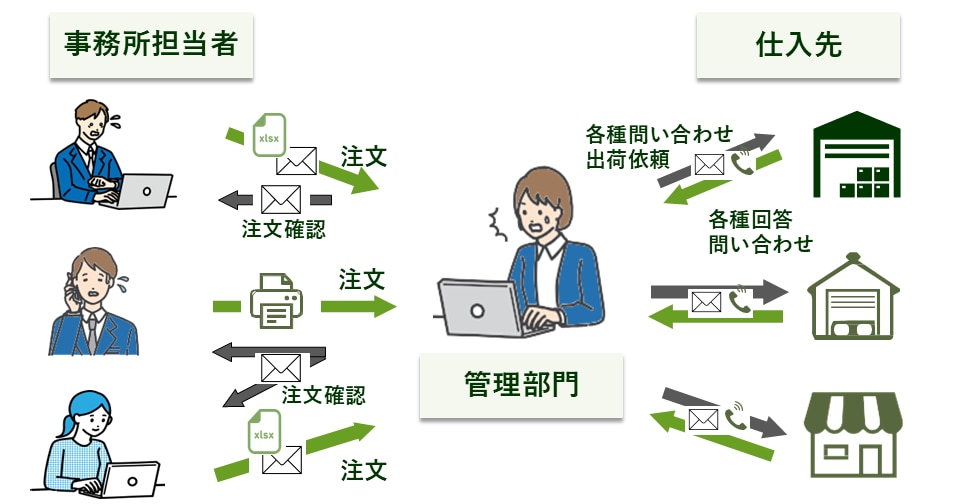

販促物などのモノの受発注業務では、多方とのやり取りが発生します。企業の運用によってさまざまではありますが、大体が以下の2点に分類されます。

- 注文者との確認作業。

- 発送担当者との確認作業。

それぞれの業務シュチュエーションや抱きやすい課題を説明いたします。

注文者との確認作業

「注文者」とは、販促物や備品を発注する人を意味し、営業担当者・各支店や部門の発注担当者などが該当します。受発注担当者は、それぞれの企業で採用している方法で受注を行いますが、受注方法が、「電話・FAX・メール」の場合、多くの問い合わせが発生する傾向があります。

注文者から「電話」で受注をする場合、聞き取りミスなどのリスクや、注文・受注両者が一定時間拘束されてしまいます。「FAX」の場合は、送受信確認の電話でのやり取り、手書き文字の読み間違いや印字トラブルなどが発生します。「メール」の場合、双方の送信・受信確認漏れなどのミスや、エクセルなどの注文書の添付漏れなどがあり、それぞれに多くのリスクが潜んでいます。

リスクに対し、それぞれ問い合わせが発生していきます。受注担当者は、電話やメールでの注文確認からはじまり、在庫切れの商品がある場合は注文者へ問い合わせを行い、判断を仰がないといけません。納期確認も問い合わせが複数回発生する場合があります。

進捗管理や注文内容の履歴管理は、紙への記入やシステムへの入力作業などが発生します。受注担当者は、複数の注文者からの問い合わせ対応を行いながら、並行して他業務もこなしている状態です。

発送担当者との確認作業

販促物や備品の注文が確定したら、指定配送先への発送手配を行います。

社内で物流機能を保有しているのか、委託倉庫へ配送依頼を行うのか、外部企業へ発注をして配送手配をしてもらうのかなど、企業の運用状況で受発注担当者の作業内容は異なります。

受発注担当者が社内在庫置場からピッキングを行って発送する場合は、注文者との数回のやり取りで完結する場合もありますが、別拠点の自社物流倉庫や外部委託倉庫からの配送の場合、問い合わせややり取りが多く発生する傾向があります。

まず、受発注担当者は注文商品の在庫確認の問い合わせを倉庫へ行います。倉庫側との在庫数共有が頻繁に行われていれば問題ありませんが、数週間や一カ月ごとに行っている場合も多く、発注を入れても倉庫側から「在庫がないけど、どうすれば…」という問い合わせが入るケースもあります。注文商品の在庫確保ができた後も、発送日や送り状などの問い合わせなど、複数回のやり取りが必要です。

また、自社や委託倉庫の場合、在庫商品の残量が少なくなったら倉庫側からの問い合わせで、急いで在庫発注を行う場合もあります。在庫数の把握がしっかりできておらず、発注タイミングのルール化ができていなことが要因で、最悪の場合、必要時に販促物が用意できず機会損失につながってしまう恐れもあります。

煩雑な問い合わせ対応を解決する方法の一つ「システム化」

受発注担当者と、注文者・発送担当者の問い合わせ対応業務を円滑化するための方法の一つに、「システムの導入」があります。販促物や備品など、ある程度の製品バリエーションがある場合、まずは注文方法の見直しを行うことをオススメします。

注釈:TS-BASE 受発注の注文サイトイメージ。通信販売サイトのような仕組みで、直感的に操作することが可能です。

エクセルでフォーマットを制作するなどの工夫も大切ですが、アナログ手法頼りでは限界があります。そこで、新たな方法として「Web注文」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

現在、通信販売が普及し、飲食店ではタブレットで注文をするのが一般化してきています。これと同じような仕組みで、Web上で販促物や備品の注文ができるようになれば、注文情報がデータ化され、煩雑だった転記や入力作業がほぼ削減されます。

実際にシステム化をした企業は、Web注文に移行後は、電話・メール・FAXでのやり取りが削減され、問い合わせの多くが削減されました。そして、注文者も簡単な操作で注文ができるため、利便性が上がったという声が挙がっています。

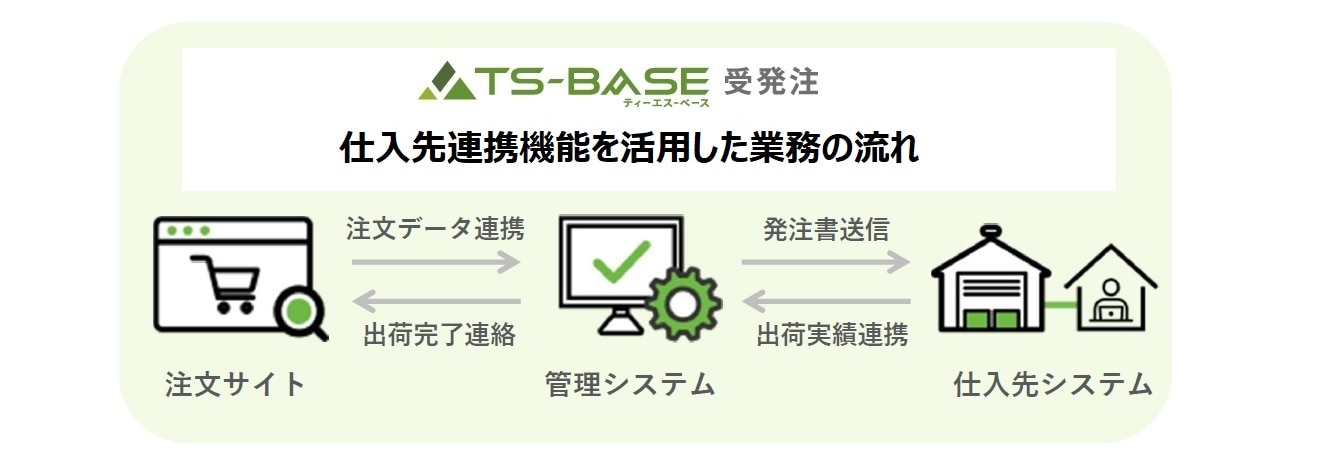

注文情報がデータ化されると、そのデータを出荷まで一気通貫で活用できるようになるので、倉庫との問い合わせ削減対策にも最適です。倉庫側のシステムと連携することで、自動で注文データが共有され、出荷依頼を完了することができます。また、リアルタイムの在庫数もシステム上で共有できるようになれば、在庫数に合わせた注文を設定したり、残数を確認して在庫発注を行うタイミングをルール化したりすることが可能です。

注文から物流までを管理できる「TS-BASE 受発注」で問い合わせ対策を

販促物や備品の社内受発注業務の問い合わせ対応削減に、「TS-BASE 受発注」は最適なシステムです。注文・受注管理・在庫管理・物流の一元管理が一つのプロダクトで可能なのは、「TS-BASE 受発注が唯一だ」という声をお客さまからいただいています。

実際にシステムを導入して、問い合わせ対応の課題を解決した企業の運用変化を紹介します。この企業は、TS-BASE 受発注を導入することで、

- メールやFAX注文の廃止で問い合わせ対応業務が激減

- 仕入先への発注に注文データを活用し業務効率化に成功

など、多くの導入効果を得ています。

◆販促物の受発注業務をシステム化した企業(A社)の例です。

・注文者:A社事務所担当者。

・受注担当者:A社管理部門メンバー。

・発送担当者:仕入先各社。

A社管理部門は、グループ会社各社からの販促物注文を一手に引き受けています。月間1000件近い注文を「専用注文書」を活用したFAXやメールで受注を行い、仕入先各社へ注文を行うのが一連の流れでした。注文者・仕入先からの問い合わせ対応や、アナログ作業が要因の確認漏れや発注ミスに課題をもっていました。

システム導入前の課題や悩み

- 専用注文書を活用したFAXやメールでの受注。

- 専用注文書の更新と注文者が使用する専用注文書の管理。

- 注文者、仕入先からの問い合わせ対応の負荷。

- 全体の作業工数や時間の削減をしたい。

- 関係各所の業務負担を減らしたい。

システム導入後の変化

- Web注文の導入で、FAXやメールでの受注対応の廃止。

- 専用注文書の廃止で、更新作業や管理業務が削減。

- 在庫数の見える化、システム上に納期表示などで注文者からの問い合わせがほぼなくなった。

- システム内で仕入先への発注書を作って送信する運用で、仕入先とのやり取りが削減。

- 特に注文者から、業務が削減されたと喜びの声があった。

TS-BASE 受発注には「仕入先システム」というものがあり、Web注文(注文サイト)を介して共有される注文データを活用し、仕入先への発注書をシステム内で作ることが可能です。発注書は、「FAX」「メール」「TS-BASE 受発注の仕入先システム内データ連携」の3パターンの中から、仕入先の状況に応じて送付を行えます。

販促物や備品などの社内受発注業務への課題を抱く企業は、注文・受注管理・在庫管理・物流の一元管理ができる、「TS-BASE 受発注」で、業務のシステム化を検討してみてください。「注文と受注部分のみ」「注文から物流まで」など、お好きな範囲へシステムを導入することが可能です。