在庫管理ノートの作り方と手書き管理による課題

製造業(特に医療業界・住宅建材業界)や小売業では、支店・倉庫に保管している商品・原材料がいくつあるのか、在庫を適切に管理することが必要です。在庫の管理自体は紙とペンさえあれば記録できるため、「手書きで管理している」といった企業さまも多いのではないでしょうか。

手書きで在庫管理する方法には、既製品のノート(在庫管理表)を用いる方法、ExcelやGoogleスプレッドシートで作成して印刷する方法などが挙げられますが、自作で用意する場合、どのような準備が必要になるのでしょうか。

この記事では、在庫管理ノートの作り方と手書きによる在庫管理の課題について解説します。

普段の在庫管理業務で使える在庫管理ツールはこちらからダウンロードいただけます。

目次[非表示]

- 1.在庫管理表・ノートの作り方・管理方法

- 2.手書きによる在庫管理の課題

- 2.1.ノートを紛失する可能性がある

- 2.2.計算・記入ミスが起こりやすい

- 2.3.データの検索・一括処理ができない

- 2.4.同時編集・確認ができない

- 3.手書きによる在庫管理の課題はシステム活用で解消

- 3.1.受発注業務をペーパーレス化できる

- 3.2.人的ミスを削減できる

- 3.3.検索性・処理スピードを向上できる

- 3.4.リアルタイムに在庫情報を把握できる

- 4.在庫管理の適正化にTS-BASE 受発注が有効

在庫管理表・ノートの作り方・管理方法

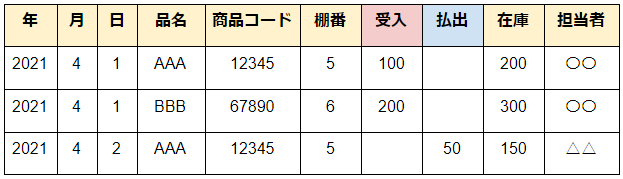

既製品の在庫管理ノートを使用する際は、あらかじめ用意された項目に対して実数を書き込む流れになりますが、ExcelやGoogleスプレッドシートで自作する場合は、項目を洗い出す必要があります。

在庫管理において必要になる項目には以下が挙げられます。

▼在庫管理に必要な項目例

- 日付

- 品名

- 品番(商品コード)

- 棚番

- 入庫数(受入個数)

- 出庫数(払出個数)

- 在庫数

- 担当者名

項目を洗い出したのちに、実際にExcelまたはスプレッドシートにまとめます。

以下は在庫管理表の例です。

▼在庫管理表の例

在庫管理表を作成できたら、Excelまたはスプレッドシートの印刷機能を活用して紙に印刷をします。

あとは、商品の受入・払出があった段階でコードや個数を記入していくといった管理方法になります。なお、在庫管理表を作成する際、いくつか項目に分けて表を作成しておくと、情報を把握・整理しやすくなります。

▼項目別の在庫管理表

入出荷の管理表 |

すべての商品の入出荷を時系列で記載する |

商品別の入出荷管理表 |

商品別で入出荷記録を記載する |

在庫表 |

各商品の在庫数をまとめて記載する |

手書きによる在庫管理の課題

手書きで在庫管理をする場合には、実際の入出庫・在庫数と整合性を確保できなくなるといった課題も付きものです。なぜそのような課題が発生するのか、主な要因には以下が挙げられます。

ノートを紛失する可能性がある

手書きの場合、入出荷や在庫確認のたびに情報が集約されたノートを取り出して利用するため、紛失のリスクがあります。ノート本体を紛失すると情報漏洩につながるほか、入出庫状況を確認できず、業務遂行にも支障をきたします。

また、破れる、水に濡れるといったノートの破損により、記入された情報が読み取れなくなる可能性もあります。こういった課題を防ぐには、在庫管理ノートのペーパーレス化が必要です。

計算・記入ミスが起こりやすい

手書きで在庫情報を記入するため、記入漏れや二重登録などのミスが発生しやすくなります。また、手書きでは自動計算ができないため、計算ミスによって誤った数字を記入する可能性も考えられます。

このような人的ミスをなくすには、受発注に関わる一連業務をデジタル化し、人手による記入・入力業務を自動化することが必要です。

データの検索・一括処理ができない

紙のノートにはデータの検索機能が備わっていないため、必要な情報を探すまでに時間がかかります。加算・減算・乗算・除算といった計算の一括処理もできないため、在庫管理にかかる計算に多くの時間を要することになります。

また、手書きの場合は、入出庫数・在庫数などを一つひとつ計算して記入するため工数がかかります。商品の種類や取引先が多い現場では、管理が複雑化するといった問題もあります。

在庫管理を効率化するには、紙ベースの管理をデジタル化し、受発注・入出庫・在庫といった情報を一元管理することが必要です。

同時編集・確認ができない

紙のノートで在庫を管理する場合、複数の従業員が同時に記入・確認することはできません。リアルタイムに在庫状況を把握できない環境では、過剰在庫や在庫ロスにつながる可能性があります。

支店・倉庫・部署間といった拠点で在庫情報をリアルタイムに共有するためには、クラウドツールやシステムの活用が必要です。

手書きによる在庫管理の課題はシステム活用で解消

手書きによる在庫管理の課題を解決するには、システム導入によって管理をデジタル化する、データを一元管理することが重要です。

BtoB向けの受発注管理システム『TS-BASE 受発注』は、在庫管理におけるさまざまな課題の解決に役立ちます。

受注業務から在庫・出荷管理までまとめて管理できる『TS-BASE 受発注』について、詳しくはこちらからご確認いただけます。

受発注業務をペーパーレス化できる

TS-BASE 受発注では、受発注から納品までの一連業務をシステム上で行うことが可能です。

入出庫状況や在庫数などのデータはすべてシステム内で蓄積・管理できるため、記入・確認のたびにノートを取り出す必要がありません。紙ノートのペーパーレス化を実現することで、紛失・破損のリスクを解消できます。

人的ミスを削減できる

電話やFAXで行っていた受発注業務をデジタル化することで、入出庫・在庫情報など自動でデータ化されるようになります。

紙ノートに手書きで記入・計算する必要がなくなるため、誤記入や計算ミスを防止することが可能です。その結果、在庫データの整合性を確保できるようになり、適正な在庫管理が実現します。

検索性・処理スピードを向上できる

TS-BASE 受発注を活用すると、受発注・入出庫・在庫といった情報を、システム内で一元管理できます。入出庫状況や在庫状況などの“見える化”により、必要なデータをすばやく確認することが可能です。

紙ベースの在庫管理と比べて検索性を向上できるため、社内の情報共有がスムーズになります。その結果、スピーディかつ適切な受発注処理が可能になり、商品ロスによる販売機会損失の防止にもつながります。

リアルタイムに在庫情報を把握できる

TS-BASE 受発注の導入により、複数の従業員がシステム上で在庫情報を編集・確認できるようになります。入出庫の入力時にタイムラグが発生するのを防ぎ、支店・倉庫・部署といった拠点において、常に正確な在庫数が把握できるようになります。

このようなリアルタイムな情報共有によって、適正な受発注が可能になり、過剰在庫や在庫ロスを防ぐことが可能です。

在庫管理の適正化にTS-BASE 受発注が有効

在庫管理ノートの作り方には、既製品のノートを購入するほか、ExcelやGoogleスプレッドシートで表を作成し印刷する方法があります。

しかし、手書きによる在庫管理は人的ミスが発生しやすく「情報の整合性が確保できなくなる」「入力・計算・処理に労力がかかり管理が複雑化する」といった課題があります。また、リアルタイムに在庫情報を把握できず、在庫ロスや過剰在庫が発生するといったことも懸念されます。

こうした手書きによる管理の課題を解消するには、システムの導入によって受発注業務をデジタル化・ペーパーレス化することが重要です。人的ミスの防止や業務効率化につながるほか、実在庫を正確かつリアルタイムに把握することで、商品ロスを防ぎ、効率的な販売につながります。

適正な在庫管理に向けて、TS-BASE 受発注の導入を検討されてはいかがでしょうか。