3つの場面から期限管理の最適化を考える

商品に設定されている期限管理や期限を重要とする出荷対応に関して、企業はどのような悩みを抱いているのか。各場面の解決方法をご紹介します。お客さまとの信頼関係に影響する期限管理は、幅広い業種で重要視されています。この記事では、企業が実際に抱いた課題に対し、「システムを導入したらどうなるのか」という視点で対策をご紹介しておりますが、どのような運用でも基本的な考えかたや視点は共通になります。今すぐシステム導入を考えていないかたも、業務改善へのヒントになりますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次[非表示]

さまざまな商品の期限管理

商品の特性によって設定される管理項目の中で、幅広い商品で悩みの種になっているのは「期限管理」です。消費者庁のガイドラインに沿った3つの期限が設定され、商品それぞれの期限を把握しながら、在庫管理や出荷判断に活用されています。

◆消費期限・・・一定条件の保存状態を維持した商品を安全に食せる期限。

商品例・・・生もの、痛みやすい食品全般。

◆賞味期限・・・一定条件の保存状態を維持した商品の品質が保たれたままおいしく食せる期限。

商品例・・・消費期限に比べて痛みにくい食品全般。

◆使用期限・・・一定条件の保存状態を維持した商品を安全に使用できる期限。

商品例・・・医薬品、化粧品、ゴム製品など劣化の恐れがあるもの、年次使用のパンフレット、料金後納マークがある封筒など。

商品の期限管理に関する企業の悩み

企業はどのような状況や業務に対し、期限管理の課題を抱いているのでしょうか。実例3つをご紹介いたします。

食品の製造・販売を行う企業のケース

特定年齢層向けの保存食品を製造する企業では、営業活動で使用するサンプル商品の期限管理に課題を抱いていました。

BtoB向けの商材のため、出荷先は企業や団体などの拠点になります。サンプル商品ではありますが、発送時に「発送先」「発送商品」「賞味期限」などの情報を記録し、状況に応じた対応ができるような管理をする必要があります(トレーサビリティ)。それらの記録は、全てエクセルシートでの運用を行っていました。

業務手順は、出荷する商品に印字されている賞味期限を目視で確認して紙にメモし、出荷後に管理用エクセルシートに手入力をしていました。同商品でもロットが異なれは賞味期限も異なります。手作業も多く作業時間もかかっていたため、効率的な管理方法を探していました。

ゴム製品を製造する企業のケース

ゴムパーツを製造する企業では、環境や時間で劣化する素材の特性上、期限管理には最善の注意が必要とされています。

運用の整備はされているものの、在庫する棚への並べかたや、出荷時のピッキングの方法など、作業者ごとに発生する精度差の積み重ねが全体的な管理に悪影響を及ぼしていました。在庫管理及び期限管理はノートへ手書きで記載していたため、担当する特定メンバーのみが把握する情報も多く、属人化していたことも課題でした。

取引先ごとの基準も順守する必要があるため、出荷時のピッキングや検品も重要な作業になります。このように、期限管理の徹底は信用問題に直結するため、作業者の業務レベルを一定にできる「標準化」を目指した取り組みが必要とされていました。

電子部品を製造する企業のケース

電子部品の製造をする企業では、製造に使用する特殊パーツの管理を最適化することで、コスト削減や資材置き場の有効活用がしたいと考えていました。

特殊パーツは仕入単価が高く、非常に繊細なものです。なので、在庫管理には一定水準を満たした環境を確保する必要があります。生産品によって使用するパーツが異なるため、空きスペースを探すのに苦労するほどの在庫が保管されている状態でした。

コスト面を考えるとパーツを再利用したいと思う反面、在庫管理の効率化を図るメリットもあるため、バランスが取れる管理方法の確立を模索していました。

期限管理にシステムを導入したら改善できるのか?

先述した3社のお悩み事例を総括すると、大きく分けて3つの場面で課題が生じています。

➀商品入荷時

②在庫保管中

③出荷時

これらの課題を解決する方法として、データを一気通貫で活用できることや業務標準化の観点からも「システムの導入」は有力な候補の一つだと言えます。では、期限管理にシステムを導入してみた場合、どのような変化があるのでしょうか。TS-BASE 受発注の運用設計を例に解説していきます。

➀商品入荷時の対応

商品入荷後、最初の段階の対応です。自社生産商品を在庫する場合にも該当します。

この時に生じる主な課題は以下の2つです。

- 入荷商品の在庫登録方法。

- 入荷商品の在庫の置きかた。

これらの課題の解決方法として、以下の3つが候補として挙げられます。

A商品ごとのルール決めを行う。

B入荷商品を在庫登録する際に「期限」も同時に登録する。

C期限ごとに在庫棚へ保管する。

Aは、入荷前の段階で行うことではありますが、在庫する商品を安全に管理するために、商品ごとの運用ルールを決めておくことは大切です。「期限の〇日前までの商品を出荷対象にする」など、商品自体に設定されている期限・取引先が設定した期限など、厳守するルールを明確にしておきます。

注釈:TS-BASE 受発注の商品マスタ登録画面。「使用期限〇日前までを引当対象にする」という形で登録をすることで、自動で期限管理が行えるようになります。

TS-BASE 受発注では、商品マスタにルールの入力ができるようになっています。

商品が入荷したら、入荷日ごとに商品数量・期限を登録していきます(B)。システム活用有無は関係なく、「在庫が合わない」と悩む企業さまの中で、この作業を行っていない・ルール化されていないケースは珍しくありません。ノートやエクセルで管理をしている場合も、必ずこの作業を行うようにしてみてください。

登録済の商品マスタをもとに入荷処理を行うので、商品のルールは自動で反映され、後の作業にも紐づけされていきます。作業の度にルール確認をする必要がなくなるのでとても便利です。

注釈:TS-BASE 受発注の新規入荷登録画面。

期限管理が必要な場合、商品一つ一つの期限を確認することが大切です。入荷した全商品が同日期限とは限りません。必ず人間が目視で確認をしてから入荷処理を行うようにします。システムへの商品登録も使用期限ごと行っていきます。

在庫登録が完了したら保管場所へ商品を置きます。在庫環境にもよりますが、期限順に保管できるようルール決めを行い、作業レベルを統一する必要があります(C)。基本的には、期限が短い優先的に出荷する商品を最前列に置くのが一般的です。

②在庫保管中の対応

受注前・出荷を待つ状態での対応です。

なぜ商品の在庫を保管しているのかというと、「商品を必要とするお客さまへ、安全に最速でお届けするため」になります。これを達成するには、在庫保管中の商品管理も大切になります。

この時に生じる主な課題は以下の2つです。

- 注文可能な在庫数の管理。

- 期限が切れた商品への対応。

これらの課題の解決方法として、以下の2つが候補として挙げられます。

Aステータスごとに分けて在庫数を可視化する。

B期限切れ前の対応。

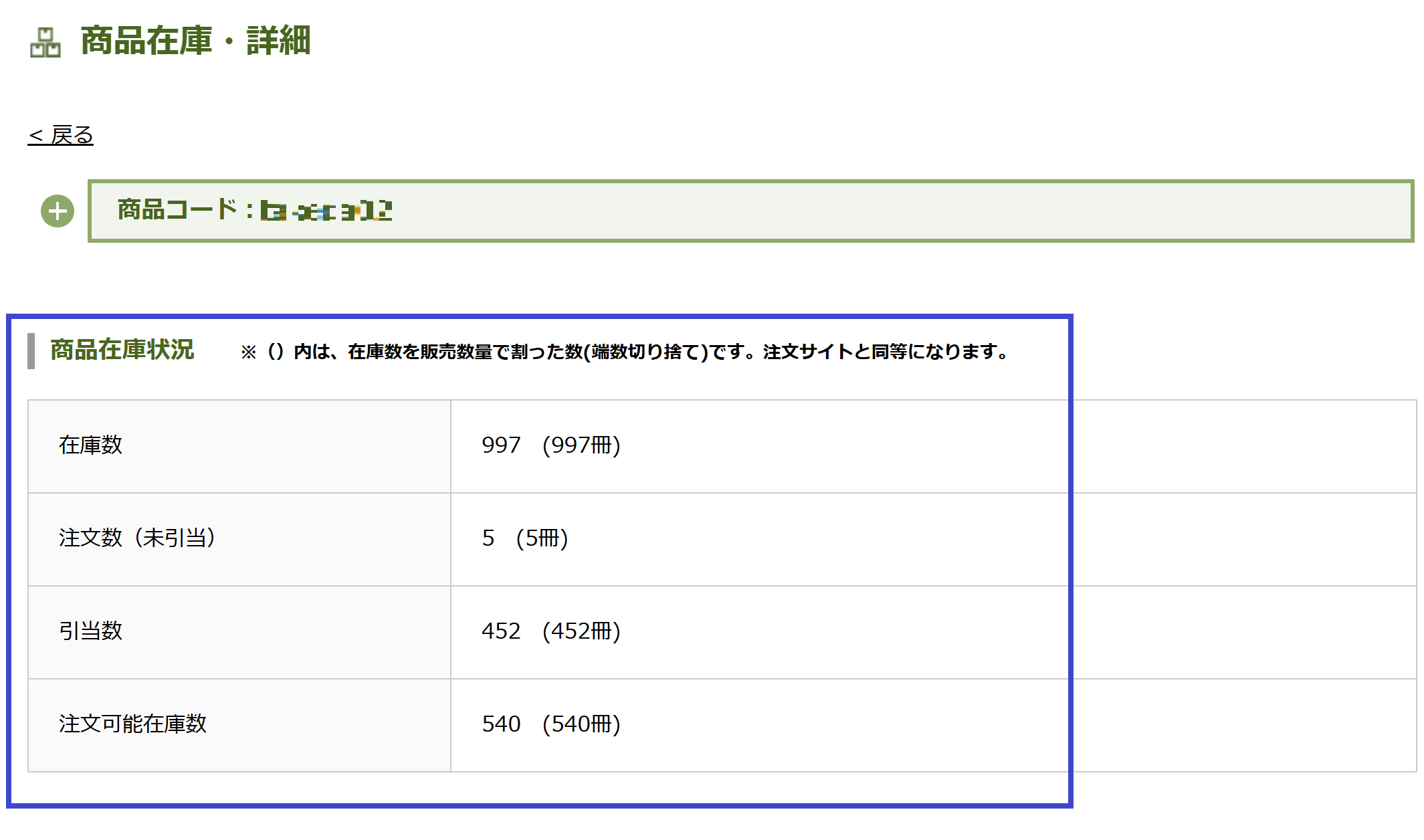

在庫数以上の受注をしてしまい、お客さまへご迷惑をかけるケースがあります。この原因は、実際の在庫数と受注可能な数は異なるからです。この対策として、「A在庫商品をステータスごとに見える化する」ことが有効策になります。

注釈:TS-BASE 受発注の商品在庫状況画面。

TS-BASE 受発注では、独自に設定した4ステータス「在庫数」「注文数(未引当)」「引当数」「注文可能在庫数」で在庫表示を行っています(システム導入範囲で表示が異なる場合があります)。それぞれの意味は以下になります。

在庫数 |

実際に在庫されている総数(実在庫) |

注文数(未引当) |

出荷準備前の受注済商品数 |

引当数 |

出荷準備中の商品数 |

注文可能在庫数 |

新規で受注可能な商品数 |

この数量を可視化することで、受注後の再調整作業は削減され、お客さまへスムーズにお届けをすることが可能になります。

このようなステータス別に在庫管理を行っていると、中には期限が切れてしまう商品も出てきます。その場合、TS-BASE 受発注では「注文可能在庫数」から、期限切れ商品の数量を自動的に差し引いて表示する仕組みになっています。

注釈:TS-BASE 受発注の商品在庫・一覧画面。期限切れや発注点以下のステータスになった在庫商品を色分けして可視化しています。

このような期限切れ商品への対応も、前もってルール決めを行うことをおすすめします。基本的には、「B期限前に対応」できるルール設定が好ましいです。TS-BASE 受発注では、商品マスタに「商品期限に対する出荷期限」を設定し、入荷した商品ごとの期限の登録もしています。

これらのデータを元に、「自動アラート」を設定しておくことで、期限切れ前に通知で知ることができるため、在庫の補充や期限切れ商品の廃棄などの業務もスムーズに行うことができます。

③出荷時の対応

出荷時に生じる主な課題は以下の2つです。

- 注文商品の出荷期限、商品の期限の確認が面倒。

- どの期限の商品を出荷するのか。

これらの課題の解決方法として、以下が候補として挙げられます。

Aシステム上で数量と期限を確認した上で引き当てを行う。

まず、前項までの「➀入荷時の対応②在庫保管」で正しい運用ができていれば、注文毎にそれぞれの期限(ルール)確認を行う必要はなくなります。

「どの期限の商品を出荷するのか」という課題は、例えば、期限が短い順に「ロットA20個」「ロットB50個」という同商品の在庫があったとします。この商品を40個受注した場合、どのように引き当てるのかを判断する時に課題が生じます。

このような場合も、予め社内でルール化をしておくことで、業務レベルを一定に保つことができます。基本的には、「入荷した順で出荷する(先入れ先出し)」「同期限の商品をそろえて出荷する」のどちらにするのかを決めておくと良いでしょう。先述した例の場合は、以下のような引き当てになります。

先入れ先出し |

ロットA20個+ロットB20個 |

出荷商品の期限をそろえる |

ロットB40個 |

注釈:先入れ先出しは、期限が短いA→Bの順で入荷をしていた前提です。

また、発送するお客さま側の特性がある場合もあります。担当者間で予め連携をしながら臨機応変に対応できれば顧客満足度の向上につながるでしょう。

▼参考リンク

期限管理を活用した販売施策

期限管理を正しく行うことで実現した販売施策のご紹介をします。

ある食品メーカーさんでは、缶に入った加工商品を通信販売で行っています。通常の運用は、消費期限に対して企業で設定された出荷期限を厳守した運用で出荷が行われていますが、新たなチャレンジの一環で、出荷期限をオーバーした商品を詳細な説明とともに「特別セール品」として販売をしてみました。

期限オーバーとはいえ、消費期限は数カ月先の商品なので、購入したユーザーは安全で格安な商品を手に入れることができます。食品メーカー側も、通常であれば廃棄になる可能性が高い商品を販売することができたため、お互いにWINWINの施策になりました。

このように、期限管理を正しく行うと、機会損失の回避も可能になってくるでしょう。今すぐにシステムの導入が難しい企業のご担当者さまも、この記事でご説明した期限管理の考え方を自社の運用に取り入れることで、今より効率的な運用が実現できる可能性はあります。何か一つでも参考にして取り入れてみてください。

自社の運用はシステムで最適化できるのかを分析してみたいかたは、ぜひTS-BASE 受発注へお問い合わせをしてみてください!商品に合う期限管理の方法をご提案させていただきます。